¿Qué fue la Edad de Oro del videojuego español?

La de los ochenta fue una década particularmente singular en España. Apenas habían pasado cinco años de la muerte de Franco, el país entero todavía estaba encajando la nueva realidad de un sistema democrático tras 40 años de dictadura y, como suele ocurrir siempre en ese tipo de circunstancias (recordemos, por ejemplo, Berlín oriental tras la caída del muro), una explosión creativa se convirtió en una de las principales vías de expresión para hacerse eco de los vientos de cambio. Y aunque lo más recordado a este respecto es la siempre mencionada (y un tanto sobrevalorada y cuestionable, en mi humilde opinión), es la movida madrileña, lo cierto es que a principios de los ochenta también arrancó otro fenómeno, recordado hoy hoy como la Edad de Oro del videojuego español, que nos puso en primera línea.

Poco queda hoy de aquel movimiento, de aquella corriente, pero tanto quienes tuvimos la enorme suerte de vivirlo, como quienes posteriormente han investigado y se han informado al respecto, sabemos que fue un periodo único, una eclosión de creatividad y talento enfocados en una industria emergente e ilusionante, que nacía a la sombra de un movimiento tectónico a nivel social: la llegada de los primeros ordenadores a los hogares.

Hoy en día, la industria del videojuego es un gigante mundial, con títulos triple A (e incluso triple A+, como apunta a ser el esperadísimo GTA 6), con tiempos de desarrollo de muchos años y presupuestos que superan, en varios órdenes de magnitud, a lo que ganaremos muchos de nosotros en una vida de trabajo. Sin embargo, lo que hoy es poco más que una excepción, desarrollos llevados a cabo por una o dos personas (o equipos de desarrollo pequeños, algo más adelante) y en unas pocas semanas, en la Edad de Oro del videojuego español era lo común. Los ocho bits eran una limitación, sí, pero también el condicionante que ponía el tablero de juego al alcance de muchos.

Las recreativas fueron el prologo imprescindible para la llegada masiva del videojuego a nuestras casas. Imagen: Legado del Pixel

Los salones de máquinas recreativas

Antes de la Edad de Oro del videojuego español

Para entender por qué España vivió una Edad de Oro del videojuego en los ochenta, conviene retroceder un poco más, a un tiempo en que ni siquiera usábamos la palabra “videojuego”. En los años setenta y principios de los ochenta, los ordenadores eran, para la mayoría, máquinas misteriosas y remotas, propiedad de instituciones académicas, grandes empresas o centros de cálculo. La idea de tener uno en casa resultaba tan remota como la de tener una nave espacial en el garaje. Pero todo eso estaba a punto de cambiar.

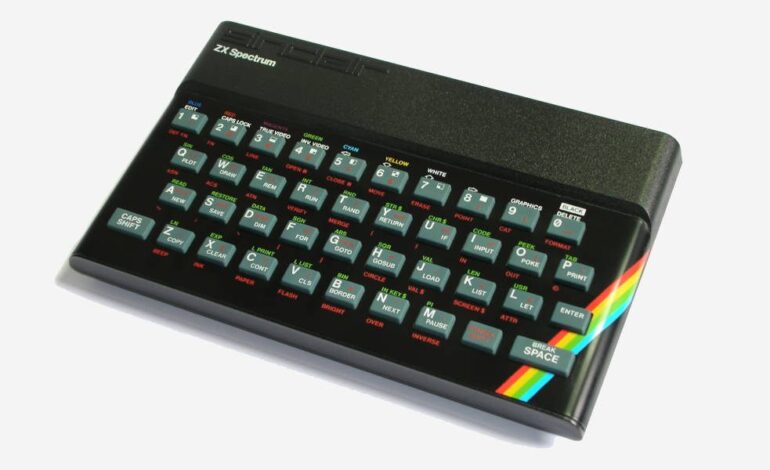

Con la irrupción de los microordenadores —el ZX Spectrum, el Amstrad CPC, el MSX, el Commodore 64— aquella tecnología inalcanzable se volvió, de repente, casi doméstica. Aún eran caros, sí, pero lo bastante asequibles como para que muchas familias hicieran el esfuerzo, convencidas de que sus hijos “aprenderían informática”. Lo que quizá no esperaban es que muchos de ellos terminarían programando sus propios juegos. Porque esa es una de las claves del fenómeno: estos sistemas venían con manuales, intérpretes BASIC, y un espíritu abierto que invitaba a toquetear, a experimentar, a crear.

En paralelo, surgió una red informal de aprendizaje autodidacta: revistas como Microhobby o Micromanía enseñaban trucos de programación, compartían listados de código que los lectores tecleaban línea a línea, y generaban una comunidad ávida de comprender cómo funcionaban aquellos pequeños milagros de píxeles. La barrera entre jugador y creador era tan fina que casi se desdibujaba. Muchos de los que, apenas unos años después, fundarían compañías clave de esta Edad de Oro, comenzaron así: jugando, aprendiendo, programando, soñando.

El estallido: cuando todo estaba por inventar

En 1983, con España aún digiriendo su entrada en la modernidad y los ordenadores personales empezando a hacerse un hueco en los hogares, sucedió algo extraordinario: una pequeña creación llamada La Pulga (o Bugaboo, como se conoció internacionalmente) rompió moldes. Fue el primer gran éxito comercial del videojuego español fuera de nuestras fronteras, y marcó simbólicamente el arranque de lo que hoy llamamos su Edad de Oro del videojuego español. Era un juego de plataformas simple en lo conceptual, pero elegante en lo técnico y revolucionario en su propuesta: programado por Paco Suárez y Paco Portalo, no solo ofrecía una mecánica innovadora, sino que además logró que un sello extranjero, el británico Quicksilva, lo distribuyera en toda Europa.

Aquello fue como encender la mecha de una explosión creativa. Pronto comenzaron a surgir desarrolladoras patrias por toda la geografía: Dinamic, Made in Spain (que luego daría paso a Zigurat), Opera Soft, Topo Soft… Cada una con su estilo, con sus equipos, con su forma de entender qué podía ser un videojuego y cómo debía hacerse. Y aunque todas tenían en común la precariedad técnica, la juventud de sus integrantes y la ausencia total de industria formal a su alrededor, compartían también una ambición contagiosa: hacer juegos que pudieran mirar de tú a tú a los que venían de Inglaterra o de Estados Unidos.

El mercado, por entonces, era un terreno virgen. Las tiendas de informática empezaban a asomar muy tímidamente, y con ellas los expositores repletos de casetes con portadas coloridas que prometían aventuras gráficas, acción desenfrenada o competiciones deportivas. No había reglas claras, ni estándares de calidad, ni estructuras de producción. Todo se hacía deprisa, todo se aprendía sobre la marcha. Pero en ese caos primitivo latía una potencia enorme, el hambre de una generación que, sin saberlo, estaba inventando algo.

El auge: creatividad desbordante y una industria espontánea

A mediados de los ochenta, las cosas ya se habían acelerado. Las compañías españolas de videojuegos empezaban a consolidarse, no tanto como estructuras empresariales al uso, sino más bien como núcleos de talento que orbitaban alrededor de una idea común: aprovechar los 8 bits al máximo, sin complejos y con mucho ingenio. La mayoría de sus integrantes eran jóvenes autodidactas que aprendían a medida que desarrollaban, lo que se traducía en productos frescos, imaginativos y a menudo técnicamente sorprendentes.

Lo más fascinante de aquella etapa es que no existía un solo modelo de juego. Se programaban aventuras conversacionales, simuladores deportivos con licencias de estrellas nacionales, plataformas surrealistas cargadas de humor, y juegos de acción que explotaban el scroll como si fuera una declaración de intenciones. La diversidad no era una estrategia de mercado; era, sencillamente, una consecuencia directa del entusiasmo. Cada proyecto era una oportunidad de probar algo nuevo, de desmarcarse de lo anterior, de imaginar lo siguiente.

Estudios como Dinamic, Topo Soft, Opera Soft o Zigurat empezaron a ser conocidos más allá de nuestras fronteras. Algunos títulos llegaban al Reino Unido, a Alemania o incluso a Estados Unidos. No eran éxitos de masas, pero sí lo bastante llamativos como para demostrar que, en un rincón del sur de Europa, también sabíamos hacer videojuegos. Y lo sabíamos hacer bien. Tan bien, que incluso algunos sellos extranjeros empezaron a interesarse por lo que aquí se cocía.

Era una industria incipiente, sí, pero también era una comunidad creativa. Se compartían trucos en revistas, se intercambiaban ideas entre estudios, se colaboraba sin pensar demasiado en la competencia. No había apenas departamentos de márketing, ni consultores de UX, ni editores presionando para cuadrar presupuestos. Lo que había era pasión, código, y una voluntad inquebrantable de seguir explorando qué podía ser un videojuego.

Juegos que hicieron historia: un catálogo irrepetible

Si la Edad de Oro del videojuego español sigue viva en la memoria es, en buena medida, gracias a los juegos que la definieron. A diferencia de otras escenas internacionales más industrializadas, la producción española de los ochenta destacó por su eclecticismo, su personalidad y su capacidad para exprimir hasta el último byte de los 8 bits. Cada estudio tenía su sello, y cada título aportaba algo distinto: desde experimentos visuales hasta aventuras narrativas complejas o plataformas delirantes con mecánicas innovadoras. Muchos de esos juegos marcaron a una generación entera, y no pocos se han convertido en auténticos iconos culturales.

A continuación, te ofrecemos una selección representativa de algunos de los títulos más relevantes del periodo. No es una lista exhaustiva, pero sí un recorrido por lo más significativo y memorable de aquel catálogo irrepetible. Y si, como seguramente ocurrirá, echas alguno de menos, por favor, dínoslo en los comentarios.

- La Pulga (1983): Considerado el punto de partida del videojuego español, este plataformas nos ponía al mando de un insecto saltarín atrapado en una serie de cavernas verticales. Su mecánica, basada en saltos parabólicos y física simulada, fue revolucionaria para la época y abrió las puertas del mercado británico al software español.

- La Abadía del Crimen (1987): Inspirado en El nombre de la rosa, esta aventura isométrica trasladaba al jugador a la rutina opresiva de un monasterio medieval. Gráficos detallados, estructura de tiempo real y una narrativa densa lo convierten en el título más aclamado de toda la Edad de Oro.

- Army Moves (1986): Uno de los mayores éxitos comerciales de Dinamic. Un juego de acción en dos fases: primero con vehículos, después a pie. Su dificultad extrema fue icónica. Dio pie a dos secuelas: Navy Moves y Arctic Moves, cerrando la trilogía.

- Game Over (1987): Shooter de scroll lateral con ambientación futurista, famoso por su portada —que censuró un pecho visible en Reino Unido— y por su acabado técnico, muy pulido. Representa el cénit de la imagen publicitaria del software español.

- Phantis (1987): Aventura de acción protagonizada por una heroína, con fases espaciales y terrestres. Destacaba por su fluidez y por el trabajo gráfico. Fue comercializado como Game Over II en Reino Unido, aunque no tenía relación real con el original.

- Livingstone Supongo (1986): Juego de exploración ambientado en África, que alternaba puzles, plataformas y acción. Introdujo el uso de herramientas (boomerang, pértiga, dinamita) como parte de su mecánica.

- Goody (1987): Protagonizado por un ladrón bigotudo que debía robar un banco, combinando plataformas y puzles. Estética caricaturesca, humor castizo y un ritmo muy particular lo hicieron destacar por su originalidad.

- Fernando Martín Basket Master (1987): Pionero del juego deportivo en España. Un 1 contra 1 de baloncesto protagonizado por el célebre jugador. Técnicamente limitado, pero tremendamente popular y carismático. Marcó escuela en el uso de licencias.

- Sir Fred (1986): Aventura gráfica lateral con un caballero torpe como protagonista. Mezclaba plataformas, exploración y resolución de puzles. Animaciones suaves y un mundo rico en detalles para la época.

- Freddy Hardest (1987): Acción espacial con mucho humor. El protagonista, un playboy intergaláctico, debía sobrevivir en un planeta hostil. Su dificultad era elevada, pero su carisma lo convirtió en uno de los personajes icónicos de Dinamic.

- Don Quijote (1987): Aventura conversacional con gráficos, basada en la novela de Cervantes. Mostraba una voluntad clara de conectar la literatura clásica con el medio interactivo. Ambiciosa en concepto, aunque limitada técnicamente.

- Camelot Warriors (1986): Juego de acción lateral ambientado en un mundo fantástico. Destacaba por su estética, su dificultad y por una estructura poco lineal que requería recorrer escenarios en varios sentidos.

- Navy Moves (1987): Secuela directa de Army Moves, más ambiciosa y técnicamente compleja. Fases acuáticas con submarinos y fases a pie. Incorporaba códigos en papel para avanzar, una técnica contra la piratería.

- Abu Simbel Profanation (1985): Plataformas de enorme éxito publicado como secuela de Saimazoom y Babaliba, y que superó con creces la popularidad de los anteriores, gracias a su excelencia.

- Sabrina (1988): No destacaba ni por sus gráficos, ni por su jugabilidad, ni por su calidad técnica… sin embargo, sí que estableció un puente muy interesante entre el mundo del videojuego y la cultura contemporánea.

- Desperado (1988): Shooter del oeste, con vista lateral y acción frenética. Pese a su sencillez, fue uno de los juegos más divertidos de Topo Soft. Visualmente atractivo y muy jugable.

- Lorna (1990): Adaptación del cómic erótico de Azpiri. Mezclaba plataformas con acción y mucha carga visual. Su atrevido diseño y su planteamiento adulto lo hicieron muy singular.

- Michel Fútbol Master (1989): Otro título deportivo con licencia, esta vez del jugador del Real Madrid. 1 contra 1 con mecánicas sencillas y gráficos coloridos. Muy popular en su momento.

- Las Tres Luces de Glaurung (1986): Aventura fantástica de corte épico. Amplios escenarios y una narrativa densa para los estándares del momento. Ejemplo temprano de intento de world-building en los 8 bits.

- Humphrey (1988): Juego de lógica con una estética surrealista y mecánicas originales. Pese a pasar algo desapercibido en su momento, ha sido revalorizado como un título muy imaginativo.

El declive: cuando el modelo dejó de funcionar

Hacia finales de los ochenta, el modelo que había sostenido la Edad de Oro del videojuego español comenzó a mostrar grietas. La industria global del videojuego avanzaba rápidamente, y las exigencias técnicas, narrativas y comerciales aumentaban a un ritmo que resultaba difícil de seguir para los pequeños estudios españoles, acostumbrados a equipos reducidos, tiempos de desarrollo ajustados y presupuestos casi inexistentes.

El salto a los 16 bits no fue amable. Los costes de producción se dispararon, y con ellos la necesidad de estructuras empresariales más robustas, algo de lo que la mayoría de compañías nacionales carecía. Muchas intentaron adaptarse, pero no pudieron competir ni con la producción japonesa ni con el software americano, que ya dominaban el mercado con propuestas más sofisticadas y agresivas en márketing.

A eso se sumó la piratería, un fenómeno masivo en España, que asfixió aún más a las editoras locales. En pocos años, el panorama cambió por completo: algunas compañías desaparecieron, otras se reconvirtieron o fueron absorbidas. El entusiasmo no bastaba ya para sostener una industria. La Edad de Oro había terminado. Pero lo que dejó atrás —juegos, memorias, aprendizaje— seguiría pesando mucho tiempo después.

El legado: nostalgia, inspiración y memoria digital

La Edad de Oro del videojuego español pudo haber sido breve, pero dejó una huella imborrable. Para quienes la vivimos, representa una etapa mágica: la adolescencia de una industria, cuando aún todo era posible y el ingenio suplía cualquier carencia técnica. Pero su importancia va más allá de la nostalgia. Muchos de los que hoy desarrollan juegos en estudios consolidados empezaron allí, en los márgenes de los 8 bits, tecleando código desde revistas o soñando con emular a sus ídolos de Dinamic o Topo.

En las últimas décadas, la revalorización de este periodo ha sido constante. Exposiciones, libros, documentales y reediciones han contribuido a rescatar su memoria. Iniciativas como The Mojon Twins, 8bit Memoirs, o repositorios de ROMs y preservación digital, incluida la iniciativa de la Biblioteca Nacional, han ayudado a mantener vivos los juegos, los nombres y el espíritu de aquella época. Algunos títulos incluso han sido homenajeados o remasterizados, recuperando su lugar en un presente que ya no los considera solo reliquias, sino parte del patrimonio cultural del videojuego.

Y es que lo que se gestó en aquella década no fue solo un puñado de juegos brillantes. Fue la demostración de que un grupo de jóvenes podía crear, imaginar y programar experiencias interactivas tan válidas como las de cualquier estudio extranjero. Ese mensaje, ese impulso creativo, sigue latiendo hoy. Porque puede que los tiempos hayan cambiado, pero la chispa que los encendió sigue ahí, esperando a la próxima generación que quiera volver a inventarlo todo.

Puedes consultar la fuente de este artículo aquí